增程式電動車的電池容量不斷增大,究竟利弊幾何?這一問題引發了廣泛關注。近期上市的多款增程式電動車,其電池容量持續攀升,部分汽車的電池容量甚至超越了一些純電動汽車。這種看似迎合消費者需求的市場現象,暴露出行業在技術、市場與用戶體驗之間的多重矛盾。

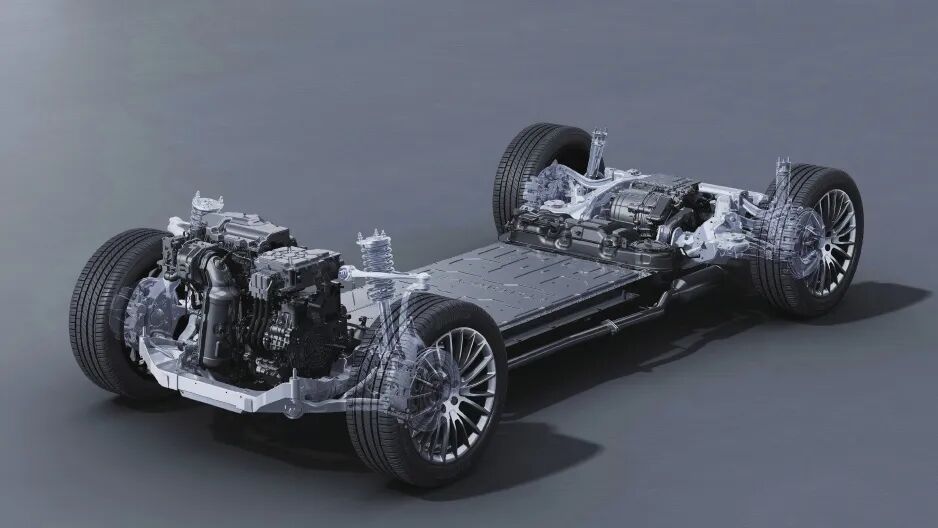

目前,電池能量密度和成本限制了續駛里程,車企不得不通過增加電池容量來緩解補能焦慮,但這卻偏離了增程技術“高效節能”的初衷。電池“擴容”,究竟是技術進步,還是誤入歧途?“并非所有增程式汽車都需要配裝大電池。”正如中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會秘書長崔東樹所言,增程式汽車配裝大電池固然能提升消費者的駕乘體驗,帶來更接近純電動汽車的駕駛感受,但應綜合考慮性價比等因素,從實際出發,回歸技術的本質和初衷。

“拼完價格拼電池”

“拼完價格拼電池”正成為增程式汽車市場的新焦點。電池容量不斷增大,續駛里程持續提升,市場快速變化讓消費者有些難以捉摸。僅在3~4年前,國內增程式汽車的純電續駛里程普遍在80~150公里左右,足以滿足市區日常通勤需求。然而,今年以來,新上市的增程式汽車的純電續駛里程普遍向350~450公里及以上發展,并不斷刷新紀錄。部分增程式汽車配裝的電池包電量從60kWh、70kWh到80kWh,有的甚至超越純電動汽車。

數據顯示,2024年,增程式汽車累計銷量達116.7萬輛,同比增長78.7%。今年上半年,累計銷量為53.8萬輛,同比增長16.5%。顯然,銷量增速已大幅放緩。天津大學機械工程學院教授、博士生導師姚春德認為,增程式汽車之所以占據一定市場份額,在于其解決了里程焦慮。盡管需在續駛里程和環保等方面取得平衡,但當前動力電池價格穩定在較低水平,為車企持續提升增程式汽車電池容量提供了條件。

近年來,國內新能源汽車市場持續增長,增程式汽車也由冷轉熱。在各類新能源汽車競相提升續駛里程的背景下,增程式汽車比拼大電池已成行業趨勢。近幾年,增程式汽車抓住新能源汽車增長的“風口”,進入快速發展期。在純電動汽車續駛里程普遍達到500~700公里左右的同時,增程式汽車也希望通過增大電池容量,吸引消費者關注,保持市場競爭力。因此,眾多車企紛紛推出大電池增程式汽車,逐漸形成一股風潮。

市場消費調查顯示,如今購買新能源汽車的用戶普遍看重續駛里程,能夠破解里程焦慮的汽車更受歡迎。超過90%的增程式汽車用戶出行優先選擇純電動模式。因此,更長的續駛里程在一定程度上成為增程式汽車的最大“賣點”。姚春德告訴記者,一些原本堅守純電動技術路線、對增程式汽車持保留態度的車企,因市場熱度而被吸引入局。然而,由于先入局車企已建立品牌、口碑優勢,后來者在用戶基數、品牌及配置上不占優勢,便希望通過加大電池包、提升純電續駛里程來吸引消費者。

據統計,今年以來電池容量超過50kWh的增程式汽車已超過5款,且有車企規劃推出不少于80kWh電池的增程式汽車。據悉,已有電池企業計劃于2026年推出80kWh電池,為企業的增程式汽車供貨。

全聯車商投資管理(北京)有限公司總裁曹鶴向《中國汽車報》記者表示:“為用戶解決里程焦慮的初衷值得肯定,但一味加大電池容量并非萬能。近年來,增程式汽車由‘小電池+大油箱’向‘大電池+小油箱’轉變,是技術進步與市場需求相結合的結果。然而,加大電池容量并非惟一出路,在響應市場需求的同時,包括電池容量在內的各項技術優化也應注重合理性與實用性。”

電池“擴容”副作用明顯

目前,已有消費者對越來越大的電池產生了擔憂。“近幾年,增程式汽車市場銷量保持較好增速,一些車企希望借此擴大市場份額,并將加大電池包容量作為突破口,但可能未充分考慮產品的兩面性。”曹鶴認為,加大電池包隨之而來的問題是車內空間被侵占。在當前電池能量密度有限的情況下,更大容量的電池意味著更大的重量和體積,這不僅影響車內空間,還壓縮后備廂垂直高度,對車輛的載人舒適度和儲物空間均造成影響。數據顯示,增程式汽車電池容量增加20%,后備廂容積會同步減少15%,原本中型SUV應有的寬敞儲物空間可能退化為緊湊型SUV水平。對于有長途旅行需求,需裝載露營裝備、嬰兒車等物品的用戶來說,后備廂“縮水”會導致體驗感下降。

增加電池包容量還會增加車身重量。隨著整備質量增加,電耗與操控的體驗感也會下降。增程式汽車電池的重量約占整備質量的25%~30%。測試表明,續駛里程450公里的增程式汽車比續駛里程200公里的同類汽車整備質量增加210公斤,導致電耗提升約15%。同時,還會對車輛操控性產生負面影響。電池重量增加導致車輛重心分布改變,緊急變線時側傾幅度明顯增加,影響駕駛穩定性,埋下安全隱患。

“此外,大容量電池的增程式汽車在充電時長上明顯增加,給公共充電樁資源的使用效率帶來挑戰。”姚春德表示,使用60kW充電樁時,單次充電時長常突破2小時。相比之下,以往200公里續駛里程的增程式汽車,充電時間通常能控制在1小時以內。節假日期間,高速公路服務區的排隊情況尤為凸顯,更多大容量電池的增程式汽車如果都選擇充電,則會明顯降低公共資源使用效率。增程式技術的核心價值在于日常用電解決80%短途需求,長途用油消除里程焦慮。前幾年,200公里以內的純電動續駛里程已能覆蓋90%的城市通勤。但續駛里程400公里以上的增程式汽車,使增程發動機長期處于“備用狀態”,失去了增程式汽車的獨特優勢和價值。

上述問題凸顯了增程式汽車電池“擴容”成風的現實問題。續駛里程是車企產品的核心賣點,即便增程式汽車的多數用戶日常無需超大電池,車企也不得不跟隨“電池加碼”的風向。調研顯示,增程式汽車車主年均單程超200公里的長途出行僅12次,日常通勤半徑集中在50~80公里左右。某車企的用戶數據畫像分析也表明,續駛里程400公里的增程式汽車,車主實際超300公里的單日行駛場景占比僅為3.7%。“這表明,對于大部分增程式汽車車主而言,超長純電動續駛里程在日常使用中很少能派上用場。”曹鶴表示,“續駛里程過剩”導致電池容量利用率長期低于60%,形成了資源錯配和浪費。

性價比優勢下降

如果不從實際出發,盲目堆砌大電池,這種增程式汽車的發展趨勢不僅會推高購車成本,還會進一步削弱其原有的經濟性和性價比優勢,甚至與其環保性相悖。

動力電池成本在增程式汽車總成本中的占比高達30%~40%。數據顯示,每增加10kWh電容量,售價會提升1.5萬~2萬元左右,而這些費用最終由消費者承擔。這種“續駛溢價”實際削弱了增程式汽車的市場競爭力。相比之下,主流純電動汽車的價格普遍比同續駛里程的增程式汽車低。原本增程式汽車憑借可油可電的特性,在性價比方面具有一定優勢,但如今這一核心賣點因電池成本上升而動搖,導致消費者在購車時更加謹慎,影響了增程式汽車的終端市場。對于消費者而言,價格上漲可能導致心儀的產品突破心理價位,進入更高消費區間。尤其是對預算敏感的消費者,這可能超出他們的承受范圍,迫使他們放棄原購車計劃,轉而選擇更親民的汽車。

“車價上漲還會提升車輛保險費用。”曹鶴表示,隨著車價提高,車損險等商業險保費也會相應增加,通常漲幅在10%~15%左右。以30萬元車價為例,每年商業險費用將多支出2000~3000元,進一步增加用車成本。貸款購車負擔同樣加重,若新車售價35萬元,首付30%即10.5萬元,貸款24.5萬元,以5年、年利率5%計算,總利息達3.6萬元;而25萬元汽車首付7.5萬元,貸款17.5萬元,同條件下總利息僅2.6萬元。更大的電池意味著每月還款金額更高,經濟壓力顯著增加。

“盡管近幾年電池原材料成本下降,但增程式汽車使用的大容量電池通常采用前沿高端技術,成本并不低。”姚春德指出,新型電池技術研發和生產需大量資金投入,推高電池及單車成本。測算顯示,相對高出的成本需用戶8年節省的電費才能覆蓋,但增程式汽車使用周期很少超過8年,意味著用戶無法從電費差價中收回這部分成本。若汽車失去經濟性和性價比,消費者購買意愿降低,車企定價也將陷入兩難。

追求更高能量密度的電池,新型電池的鎳、鈷價格波動直接傳導至電池成本,較常規磷酸鐵鋰電池成本高出許多,給車企和消費者帶來壓力。加大電池包需重新設計底盤布局和解決散熱問題,否則影響電池性能和壽命,甚至引發安全隱患。車企需精心預留散熱通道,使用高強度鋼材加強底盤結構,研發成本分攤至單車,最終由消費者承擔。“應對大電池問題,車企還需同步升級制動系統和懸掛組件,確保車輛安全性和操控性。”姚春德談到,升級部件成本更高,后期維修成本也隨之增加,加重消費者經濟負擔。

“電池包增大帶來的成本提升和重量增加,也引發新的環保憂慮。”曹鶴認為,增程式汽車作為新能源汽車細分領域,環保性能是其特征之一。在考慮加大電池前,應綜合考慮全生命周期的能耗和排放情況,而非僅關注電池和純電動續駛里程。只有統籌考慮,才能做出客觀準確判斷,采取合理電池配置方案,支持消費者購車決策。

多位專家認為,增程式汽車電池擴容本質是車企在用戶焦慮與市場競爭下的妥協。大電池提升純電動續駛體驗,但也推高購車門檻,形成“高端化”與“大眾化”矛盾。用戶需理性區分“真實需求”與“營銷噱頭”,畢竟用車成本核心是“省在日常”。

回歸本質 尋求平衡

大電池帶來的長續駛里程雖滿足了部分消費者的期望,但背后卻潛藏著多重隱患。部分車企過度追求續駛里程的提升,導致技術本質偏離,從原本的“電油互補”理念滑向“為大而大”的誤區。一些車企為增加續駛里程,大幅提升電池容量,使得電池重量占比超過整車40%,這不僅未提升車輛性能,反而削弱了增程器的效率優勢,明顯違背了增程式汽車“削峰填谷”的核心設計邏輯。原本增程式汽車的優勢在于合理利用電池和增程器,實現高效的能源利用,如今卻因大電池的不合理使用,導致車輛在饋電狀態下的能耗大幅增加,失去了應有的價值。同時,系統性成本與資源錯配問題亦不容忽視,大電池直接導致終端售價平均提高2萬~3萬元,削弱了車輛的市場競爭力,整體上不利于增程式汽車的市場發展。

面對這一現實,行業正在反思。“回歸技術本質,重構增程式核心價值體系顯得尤為重要。”姚春德表示,在增程式汽車的發展中,應明確“電驅為主,增程為輔”的技術定位,這需要車企從實際出發,統籌考慮多種因素,重新審視其核心優勢及電池容量的合理區間。增程式汽車的核心優勢在于通過智能能量管理,使發動機始終工作在最佳熱效率區間,實現“城市用電成本低、長途用油效率高”的理想狀態。相關數據顯示,合理設計的增程式系統可使燃油利用率比傳統燃油車提升30%以上。這如同為車輛配備了一位智能管家,能夠根據不同行駛場景,精準調配能源,實現高效運行,降低能耗和排放;在長途出行時,增程器啟動為電池充電,確保續駛里程,同時保持較高燃油效率。這種智能調配方式,既讓用戶享受電動汽車的靜謐與低能耗,又解決了里程焦慮問題。

姚春德還提出,應建立電池容量的“黃金平衡點”,根據用戶日常純電通勤需求,既要讓用戶在工作日無需為充電煩惱,也要避免電池過度冗余,增加車輛成本和重量,影響操控性和經濟性。總體上,要滿足用戶日常需求且不增加過多負擔,才能讓用戶輕松接受增程式汽車。此外,應以技術創新聚焦“能效優化”而非“參數堆砌”,推動增程器向小型化、高效化發展,減輕車身重量,降低成本,提高整體性能,增強用戶對增程式汽車的信心。

“生態建設不容忽視。”曹鶴指出,在市場趨向大電池的背景下,行業應從參數競賽轉向場景適配,通過提升能效、定位需求、完善基礎設施等,回歸技術本質,實現環保、便利與經濟性的平衡。完善的基礎設施是增程式汽車發展的重要支撐,不僅讓用戶隨時隨地補充能量,而且一旦補能體系數量和布局達到發達程度,增程式汽車可放棄大電池方案,以“小電池+小油箱”方式,實現車身輕量化,優化駕乘體驗,暢行無阻,這也是產業技術創新的亮點之一。

尋求平衡之道,在環保、便利與經濟性之間找到最優解。增程式汽車正從“尾部減排”向“全鏈低碳”轉變,這對實現全球碳中和目標具有深遠意義。增程式汽車的純電動模式可滿足大多數用戶城市日常出行需求,體現降碳效果,若搭配光伏等綠電儲能充電樁,減排效果更顯著。在經濟性方面,增程式汽車需從“購車成本”單一考量轉向“全周期價值”,為用戶提供更具性價比的選擇。

“在增程式汽車發展中,必須堅守技術本質,拒絕盲目跟風和內卷,以用戶真實需求為導向,在電池容量、增程效率、系統成本等方面找到最佳平衡點,為用戶提供真正有價值的產品。”曹鶴強調,構建完善生態系統需產業鏈上下游企業、基礎設施建設者等各方共同努力,形成合力。只有這樣,增程式汽車才能改變一味加大電池的行為,體現技術和產業進步,真正成為連接新能源時代的“價值橋梁”,為人們出行帶來更多便利和希望。

來源:中國汽車報